PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Augusto Cavadi

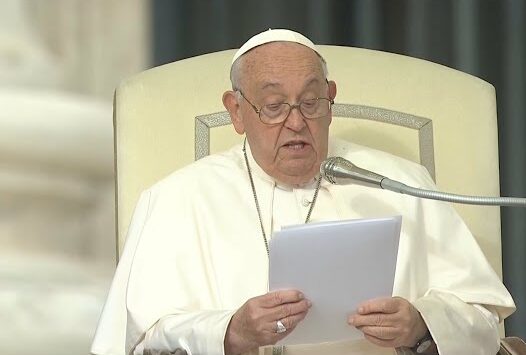

“Promuovere una teologia che, dall’alto della croce e in ginocchio davanti al prossimo, usi parole umili, sobrie e radicali, per aiutare tutti ad affacciarsi alla compassione; e parole che ci insegnino a fare reti di salvezza e di amore, per generare una storia nuova, radicata nella storia del popolo”: si concluse con queste parole il messaggio videotrasmesso il 16 ottobre 2024, nell’Aula Magna della Facoltà palermitana, del Santo Padre Francesco alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni evangelista” nel 43° anniversario dell’inizio delle attività accademiche e con queste stesse parole si apre la raccolta di saggi, a cura di V. Impellizzeri e S. Rindone, Paradigma mediterraneo. Per una filosofia e una teologia contestuali (Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2025, pp. 269, euro 25,00).

Come spiega, sin dalla Presentazione, Impellizzeri, il “paradigma Mediterraneo” nasce come tentativo di rispondere al “bisogno di dare forma a uno stile di pensiero e di linguaggio le cui categorie sono formulate a partire dalla storia degli uomini e dalle comunità di frontiera che vivono questo tempo con fatica e altrettanta speranza” (p. 6).

Le tappe che hanno segnato la costituzione di questo paradigma sono raccontate nella relazione di G. De Simone Cambio di paradigma per un pensiero mediterraneo: da Napoli 2019 a Marsiglia 2023 (pp. 13 – 20) che rievoca “l’insistenza di papa Francesco sul valore delle culture e sul significato del Mediterraneo” (p. 17), da cui sono nate sia la “Rete Teologica Mediterranea” che il Manifesto per una teologia del Mediterraneo (p. 20).

Impossibile dar conto dei contributi in cui si prova a declinare tale paradigma secondo le diverse tradizioni sapienziali e i diversi punti di vista disciplinari: dagli studi biblici (Il paradigma rabbinico dell’accoglienza dell’altro di C. Raspa, pp. 21 – 36; Landless citizenship. Reflections on the margins of biblical Israel di D. Tonelli, pp. 37 – 58);

alle ricerche storiche (Una incipiente politica del Mediterraneo? Il De Regno ad regem Cypri di Tommaso d’Aquino di V. Serpe e D. Citro, pp. 59 – 82; Religioni, teologia, dialogo. Il Dipartimento di teologia delle religioni e la “Rete Teologica Mediterranea” di M. Di Tora, pp. 183 – 226);

dalla filosofia (Una talassologia per una teologia del Mediterraneo? di G. Basile, pp. 83 – 90) all’etica (L’etica delle religioni nel contesto del Mediterraneo di S. Rindone, pp. 91 – 119; A Theology of scars in the Mediterranean context di A. Petrache);

alla storia della letteratura (La teologia letteraria come esercizio contestuale e narrativo: l’antropologia mediterranea secondo Leonardo Scaiscia, Pier Paolo Pasolini e don Lorenzo Milani di L. Crapanzano, pp. 135 – 155; “Thinking otherwise”: Philosophical Legacy of Six Memos for the Next Millennium by Italo Calvino di M. A. Spinosa, pp. 157 – 163; Uno <<studente (è da supporre di teologia)>> e il suo Viaggio. Primi appunti su Mario Luzi poeta mediterraneus di L. Battistel, pp. 165 – 182);

alla sociologia (Il Mediterraneo ci convoca: città plurali e ibride di A. Staropoli, pp. 227 – 248; The semantics of risk in the Mediterranean basin. A reading by Ulrich Beck di A. Sapuppo, pp. 249 – 265).

Già da questo, nonostante l’apparenza, scarno elenco di titoli si possono intuire la ricchezza e la varietà dei testi raccolti che, a loro volta, grazie ad una puntuale bibliografia nelle note in calce a ogni pagina, aprono ulteriori finestre e consentono più approfondite piste di ricerca.