PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Augusto Cavadi

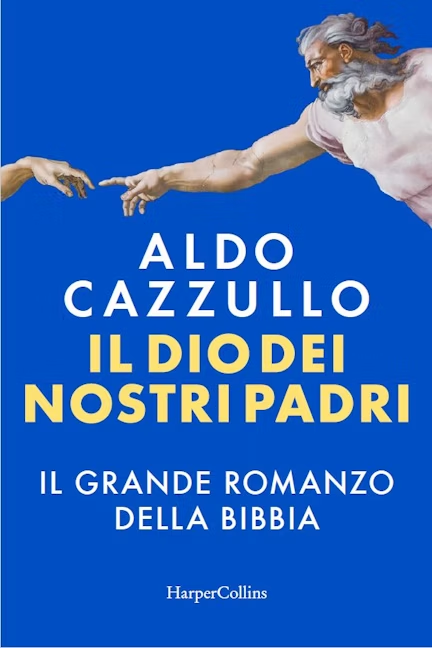

Dopo le prime pagine del volume di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, HarperCollins, Milano 2024, ho avvertito un forte fastidio, al punto quasi da decidere di interromperne la lettura. Ma avrei sbagliato. Infatti, quando sono arrivato alla fine delle pagine, ho maturato un sentimento di tenerezza verso l’operazione editoriale.

Innanzitutto, il fastidio. Dopo aver dedicato più di mezzo secolo agli studi biblici, trovarmi di fronte a una lettura così naif, così ingenua, delle Scritture mi ha un po’ irritato.

Lo stesso autore confida, sin dal “Prologo”, di aver ripreso in mano la Bibbia (di cui aveva “una memoria lontana, legata alle letture d’infanzia”) solo un anno prima della pubblicazione del libro: veramente una conferma, alla Karl Kraus, sulla presunzione dei giornalisti di spiegare alla gente ciò che essi per primi non hanno ben capito.

Così Cazzullo riporta, senza battere ciglio, che Dio ha detto questo, ha fatto quell’altro; narra di Abramo come fosse davvero un personaggio storico; di Davide come se davvero avesse abbattuto Golia con una fionda; di Giona come se davvero fosse finito per tre giorni dentro il ventre di una balena…

Non c’è mai un dubbio: non da ateo o agnostico, ma neppure da professore gesuita dell’Istituto Biblico di Roma. Mai una precisazione sul “genere letterario” di un racconto: se si tratta di una narrazione che vuole essere storica o di una leggenda o di un’epopea o di una composizione poetica.

Però, man mano che leggevo, mi si é accesa una lampadina interiore. Può darsi che non avessi considerato con la dovuta attenzione il sottotitolo dell’opera: Il grande romanzo della Bibbia.

Quando, nel “Prologo”, Cazzullo scrive che “la Bibbia é l’autobiografia di Dio”, subito aggiunge: “Per questo molti hanno pensato (e qualcuno ancora pensa) che sia stata scritta, o almeno ispirata, da lui”, ma non dichiara di essere fra questi “credenti”, pur senza escluderlo esplicitamente.

A lui interessa la “trama” così come la ricevevano, senza troppi interrogativi, i “nostri padri” che – ignari di una “questione biblica” da affrontare con tutti gli strumenti delle scienze filologiche, esegetiche, storiche, archeologiche, ermeneutiche – non si scandalizzavano per i troppi passi che “suonano datati, fuori tempo, talora terribili: schiavitù, poligamia, massacri”.

E’ un pò come se presentasse una divulgazione dell’Iliade di Omero o dell’Eneide di Virgilio: per sapere non come davvero si sono svolte vicende del passato, ma “come funziona l’animo umano, di quanti vizi e quanto valore siamo capaci, quale sarà il nostro destino”. Insomma: per “un godimento dell’anima e della mente”.

Conclusione a cui sono pervenuto. Questo testo, di notevole successo, di Aldo Cazzullo può fare molto male o molto bene, a seconda dell’attrezzatura intellettuale del lettore.

Può fare molto male a quanti, incuriositi dalla sintesi ben scritta, vorranno risalire alla Bibbia originale con la medesima ingenuità dei “padri”: infatti o l’accoglieranno come “parola di Dio” abbracciando il fondamentalismo già troppo diffuso in ambienti ebraici e cristiani; oppure la getteranno tra i rifiuti come uno dei testi più diseducativi della storia dell’umanità.

Può fare bene, invece, a quanti non aspettavano il libro di Cazzullo per leggere la Bibbia, frequentandola da tempo con gli strumenti critici necessari, ma che grazie a questo saggio possono capire meglio le modalità della ricezione della Bibbia nella cultura occidentale e italiana in particolare.

Infatti, almeno sino alle generazioni in cui la Bibbia è stata ancora conosciuta (spesso solo a spezzoni nelle liturgie domenicali), essa è stata accolta alla lettera: é stata accolta proprio come Cazzullo la racconta, senza però l’avvertenza che si tratti di un “romanzo”.

Dunque con l’effetto devastante di attribuire a Dio stesso una marea di comandi, divieti, riti, usi, costumi – talora istruttivi, talaltra disastrosi – frutto di popolazioni ancor meno evolute della nostra.

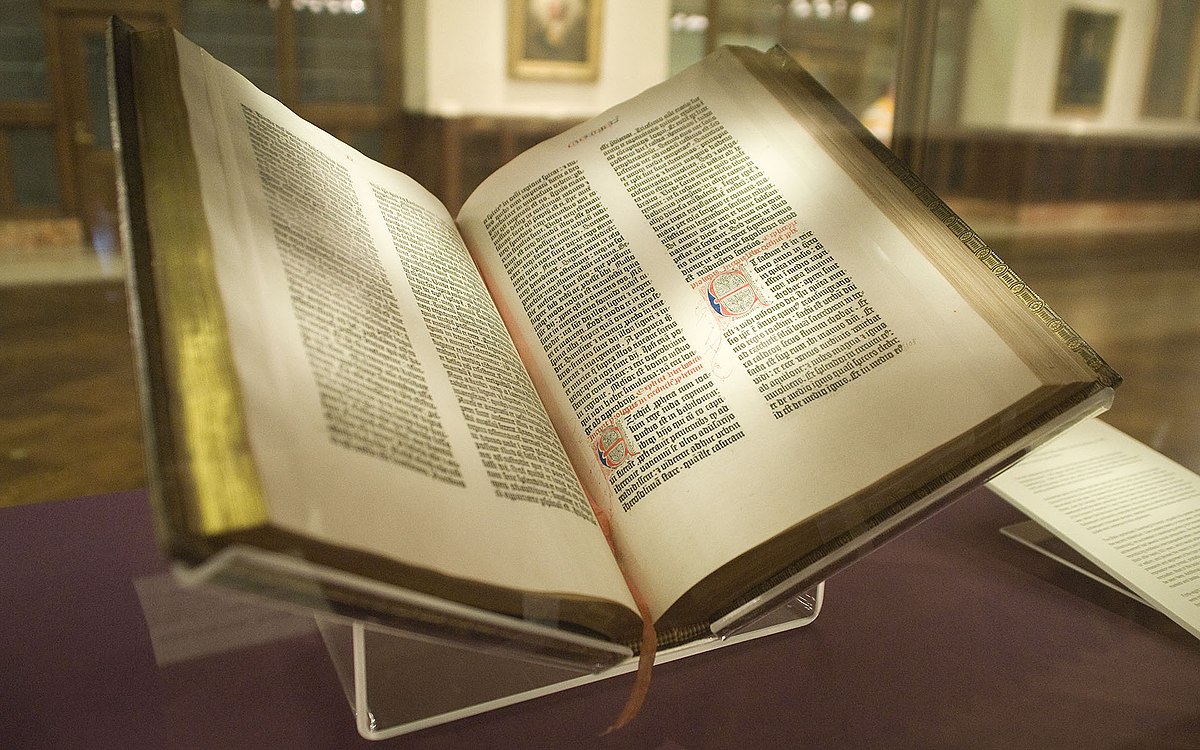

Quanto sia pericoloso leggere la Bibbia senza sapere che si tratta di una “biblioteca”, composta da libri scritti nel corso di cinque/sei secoli in cui per ogni tesi si trova il suo contrario, lo aveva capito la Chiesa cattolica che, infatti, per secoli ne ha incluso le traduzioni in lingue moderne nell’elenco dei libri…proibiti!

Ovviamente la mediazione, fra il singolo e la Bibbia, non può essere costituito da un Magistero che non dialoga con i ricercatori specialisti di ogni matrice culturale e che ha finito addirittura per autoproclamarsi “infallibile”; tuttavia un filtro che contestualizzi, spieghi, commenti è indispensabile.

Almeno se non si vuole correre il rischio, come nel caso di mia nonna materna, di portarsi sino alla tomba un dubbio insistente che ebbe a confidarmi: “la Divina Commedia di Dante é davvero bella, ma non riesco a credere che davvero egli sia andato all’altro mondo e ne sia ritornato”.