by Augusto Cavadi

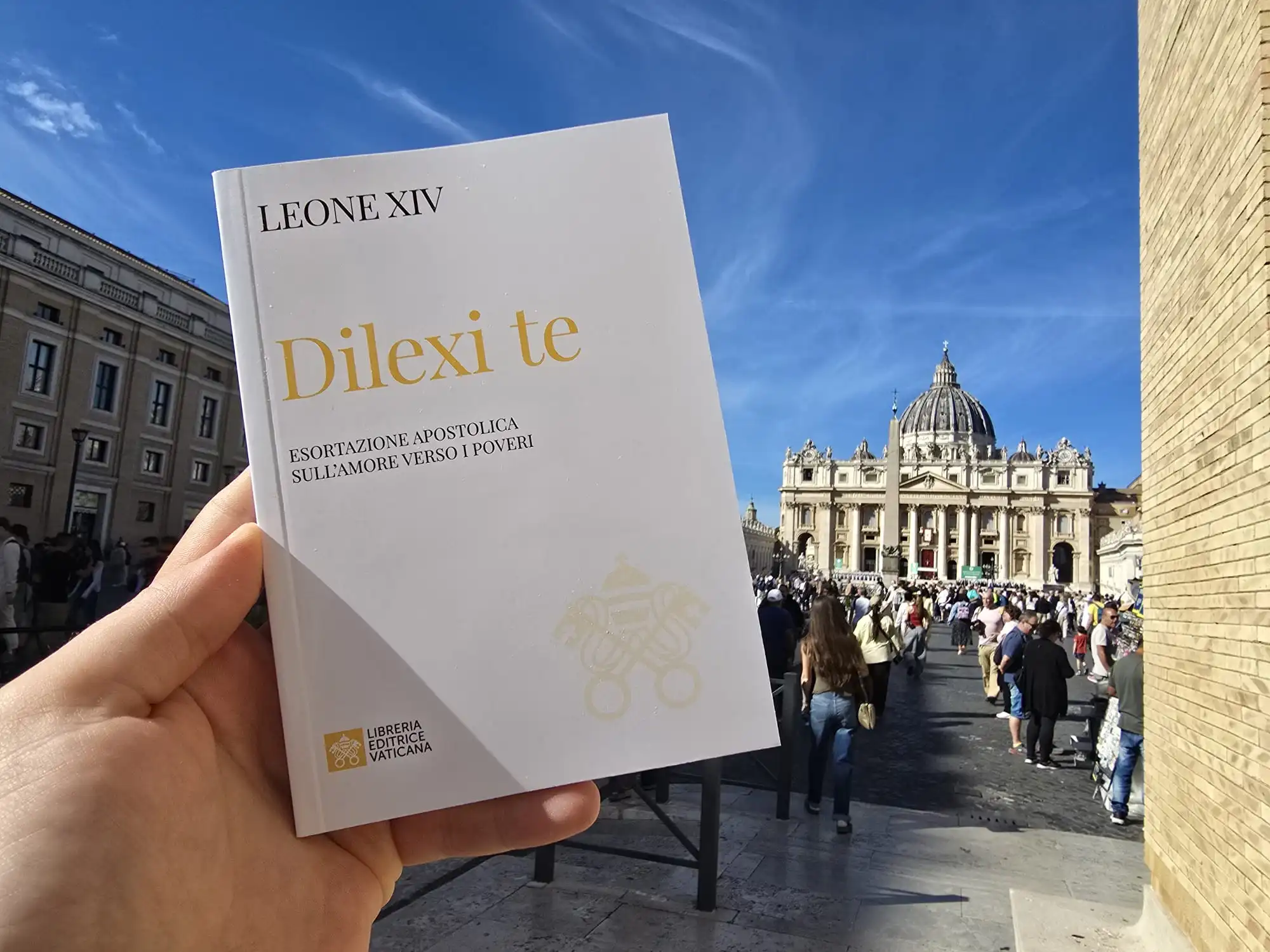

Proprio perché la postura di Papa Leone XIV non mi ha entusiasmato sin dalla sua prima apparizione a San Pietro appena eletto, sono stato molto favorevolmente colpito dal suo primo documento ufficiale, l’Esortazione apostolica Dilexi te del 4 ottobre 2025 (festa, come sottolineato dal papa stesso, del “Poverello” d’Assisi, la cui “figura luminosa” “non cesserà mai di ispirarci”).

Qui mi limito a una sintesi quanto più fedele possibile, riservando ad altra occasione i commenti e i commenti ai commenti di quanti accuseranno queste pagine luminose “sulla cura della Chiesa per i poveri e con i poveri” di essere troppo o troppo poco comuniste (oppure proveranno, al contrario, a strumentalizzarle a supporto di meschini interessi di parte).

A smentita di chi vorrebbe vedere in questo papa l’anti- Bergoglio, egli esordisce chiarendo che il testo (che, per tradizione, in quanto prima ‘uscita’ ufficiale costituisce quasi una dichiarazione programmatica) intende portare a esecuzione un progetto coltivato da papa Francesco negli ultimi mesi di vita.

Sin dalle prime righe viene offerta la chiave di lettura del documento: ricordare a quanti si dicono cristiani “il forte nesso che esiste tra l’amore di Cristo e la sua chiamata a farci vicini ai poveri”.

Una religione che ritenesse superflua, o anche solo opzionale, la solidarietà con chi si trovi “nel dolore, nella solitudine, nel bisogno” sarebbe falsa, o per lo meno non sarebbe qualificabile come “cristiana”.

A essere in gioco non sono meri sentimenti di filantropia, ma il senso più profondo della fede: “il contatto con chi non ha potere e grandezza è un modo fondamentale di incontro con il Signore della storia. Nei poveri Egli ha ancora qualcosa da dirci”.

Ma questa fondazione teologica non esclude le valenze politiche nell’accezione alta del termine: “la scelta prioritaria per i poveri genera un rinnovamento straordinario” non solo nelle Chiese, ma “nella società, quando siamo capaci di liberarci dall’autoreferenzialità e riusciamo ad ascoltare il loro grido”.

Il Papa lo afferma e lo ribadisce con insistenza: “l’impegno a favore dei poveri” non può limitarsi a gesti di “beneficenza”, ma deve mirare a “rimuovere le cause sociali e strutturali della povertà”.

Non si tratta dei sogni di isolati profeti o di singoli pensatori: trasformare radicalmente “le società in cui viviamo” – che “spesso privilegiano criteri di orientamento dell’esistenza e della politica segnati da numerose disuguaglianze” – sarebbe “uno degli obiettivi del Millennio” proposti a sé stesse dalle “Nazioni Unite”.

Una méta così ambiziosa presuppone “una trasformazione di mentalità che possa incidere a livello culturale. Infatti, l’illusione di una felicità che deriva da una vita agiata spinge molte persone verso una visione dell’esistenza imperniata sull’accumulo della ricchezza e sul successo sociale a tutti i costi, da conseguire anche a scapito degli altri e profittando di ideali sociali e sistemi politico-economici ingiusti, che favoriscono i più forti.

Così, in un mondo dove sempre più numerosi sono i poveri, paradossalmente vediamo anche crescere alcune élite di ricchi, che vivono nella bolla di condizioni molto confortevoli e lussuose, quasi in un altro mondo rispetto alla gente comune. Ciò significa che ancora persiste – a volte ben mascherata – una cultura che scarta gli altri senza neanche accorgersene e tollera con indifferenza che milioni di persone muoiano di fame o sopravvivano in condizioni indegne dell’essere umano”.

La povertà ha molti volti: “le gravi condizioni in cui versano moltissime persone a causa della mancanza di cibo e di acqua”; “anche nei Paesi ricchi” “sono sempre di più le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese”; “doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti”; “i malati” e i “sofferenti”, le vittime “in zone di guerra”; persone soggette alle “schiavitù moderne: il traffico di esseri umani, il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale, le diverse forme di dipendenza”; “carcerati che si trovano in diversi penitenziari e centri di detenzione”; i bambini e le bambine, i giovani e le giovani, privi/e di istruzione almeno elementare che “hanno diritto alla conoscenza, come requisito fondamentale per il riconoscimento della dignità umana”; le “masse di diseredati” che migrano dalle loro patrie “in cerca di lavoro, privi della conoscenza della lingua e di mezzi capaci di permettere loro un decoroso inserimento nella società” in cui si insediano e dove sono “spesso vittime di persone senza scrupoli”; “i rifugiati” che fuggono da regioni in guerra; “gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati”.

Se questo è lo scenario, il lavoro che si squaderna agli occhi della Chiesa è davvero gravoso, tenendo dritta la barra sintetizzata dal Concilio ecumenico Vaticano II (1962 – 1965): “Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene, all’uso di tutti gli uomini e popoli, e pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, essere partecipati a tutti […]. Perciò l’uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare non solo a lui ma anche agli altri. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. […] Colui che si trova in estrema necessità ha il diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui. […] Ogni proprietà privata ha per sua natura una funzione sociale che si fonda sulla comune destinazione dei beni. Se si trascura questa funzione sociale, la proprietà può diventare in molti modi occasione di cupidigia e di gravi disordini”.

Si tratta di valorizzare il “ruolo attivo dei poveri nel rinnovamento della Chiesa e della società, lasciandoci alle spalle il paternalismo della sola assistenza ai loro bisogni immediati”.

A tale scopo vanno individuate e scardinate quelle “strutture di peccato che creano povertà e disuguaglianze estreme”: le “strutture di ingiustizia” sono “peccato sociale” (non certo meno grave dei piccoli peccati individuali su cui si è concentrata, quasi esclusivamente, la morale cattolica tradizionale).

Il che significa – tra molto altro – cessare di ritenere “scelta ragionevole organizzare l’economia chiedendo sacrifici al popolo, per raggiungere certi scopi che interessano ai potenti” o di “legittimare l’attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo”.

Perseguire questi obiettivi, tanto ardui quanto urgenti da raggiungere, è “compito di tutti i membri del Popolo di Dio”: pastori e fedeli devono “far sentire, pur in modi diversi, una voce che svegli, che denunci, che si esponga anche a costo di sembrare degli ‘stupidi’. Le strutture d’ingiustizia vanno riconosciute e distrutte con la forza del bene, attraverso il cambiamento delle mentalità ma anche, con l’aiuto delle scienze e della tecnica, attraverso lo sviluppo di politiche efficaci nella trasformazione della società”.