PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Antonino Cangemi

Pochi sanno che tra gli obiettivi previsti dal Pnrr per l’Italia vi è quello di piantare 6,6 milioni di alberi, entro il 2024, in 14 città metropolitane. Gli alberi sono fondamentali per l’equilibrio ecologico del nostro pianeta, come in questi anni non si è stancato di ripetere il botanico Stefano Mancuso e come ha compreso l’Unione Europea.

Ma, a parte ciò – che già non è poco -, gli alberi hanno un rilievo che definire simbolico è poco: testimoniano le nostre radici, costituiscono il perno del nostro passato, anche remoto, che si tramanda e rimane attuale nel presente. Tra di essi, un albero in particolare assume per la civiltà mediterranea valore identitario: l’ulivo.

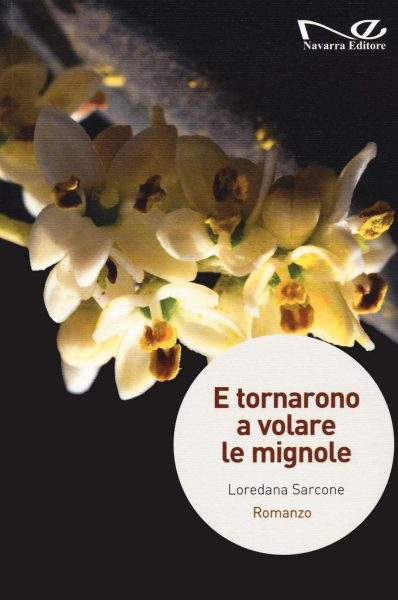

Non a caso un ulivo è in primo piano in un romanzo singolare e atipico come pochi, E tornarono a volare le mignole di Loredana Sarcone, edito da Navarra.

Il protagonista di E tornarono a volare le mignole, Ruggero, è chiamato Alivu e con un secolare ulivo dei poderi dei suoi avi ha, fin da piccolo e per tutta la vita, un rapporto particolare: con quell’albero – al quale è legato da un affetto profondo – dialoga, ad esso si rivolge nei momenti più importanti ottenendo, quale risposte ai suoi interrogativi, segnali che si rivelano profetici. Se qualcosa Ruggero può rimproverarsi in una vita vissuta con generosità, rettitudine, onestà è nel non avere sempre saputo cogliere, o nell’avere colto troppo tardi, i messaggi dell’albero suo amico.