by Antonio Borgia

“Le mafie sono fenomeni umani e come tutti i fenomeni umani hanno un principio, una loro evoluzione e avranno quindi anche una fine” spiegava Giovanni Falcone. Con una particolarità tutta italiana, che le tre principali organizzazioni criminali, cosa nostra, ’ndrangheta e camorra, come per il detto cane non mangia cane, non si sono mai fatte la guerra.

Com’è noto, le mafie sono nate nella prima parte del XIX secolo nelle tre regioni meridionali sottoposte a secolari dominazioni, influenzandosi a vicenda, nella fase iniziale, anche grazie alle regole e rituali appresi nei centri di aggregazione (le carceri e l’esercito) dagli affiliati alle sette segrete che cospiravano contro i Borboni.

Nel tempo, i tre network del crimine hanno utilizzato soprattutto la violenza omicida per controllare il territorio e conquistare potere trasformando le aree dominate spesso epicentri di traffici di stupefacenti in zone a rischio per il numero di omicidi, ferimenti e rapine.

Già nel 1873, i dati forniti dal Ministro dell’Interno Girolamo Cantelli evidenziavano l’enorme differenza della media di tali reati per numero di abitanti fra il Nord e il Sud del Regno, con l’apice negativo in Sicilia.

Nella seconda parte del secolo successivo, fra il 1963 e il 1985, si sono scatenate lunghe e sanguinose guerre all’interno delle singole associazioni mafiose con un enorme numero di morti ammazzati.

Enrico Deaglio, nel libro “Il raccolto rosso 1982-2010”, ha cercato di conteggiare, per il solo periodo 1982-1993, gli omicidi in Sicilia, Calabria e provincia di Napoli, riferibili a tali conflitti intestini, giungendo all’incredibile cifra di 10.000 vittime, una vera e propria guerra civile non paragonabile ad altri paesi europei.

In questo tragico quadro, in circa due secoli di attività illecita, le tre mafie non si sono mai combattute fra loro direttamente. Hanno avuto sempre buoni rapporti e in taluni casi, appartenenti ad una mafia sono stati affiliati ad un’altra, si sono scambiati killers, oppure hanno ucciso per ricambiare un favore.

I primi esempi di collaborazione palese si sono avuti negli anni ’60 con la chiusura del porto franco di Tangeri e il passaggio del contrabbando di sigarette dalla criminalità francese a quella siciliana. Cosa nostra fu costretta a utilizzare il porto di Napoli, sfruttando l’affiliazione nelle proprie cosche di importanti boss camorristi (che provvedevano a trasportare a terra i carichi nonché a gestire immagazzinaggio e vendita al dettaglio), a causa della crisi conseguente alla prima guerra interna e la dura reazione dello Stato dopo la strage palermitana di Ciaculli, il 30 giugno 1963, provocata dall’esplosione di una Giulietta imbottita di tritolo.

Con l’aumento del contrabbando, nell’autunno 1972 i siciliani costituirono, in Campania, una nuova cosca facente capo a Gaetano Badalamenti, inserendovi esponenti di rilievo della camorra, poi resisi autonomi grazie ai maggiori introiti derivanti dal traffico di droga.

Il modello organizzativo di cosa nostra, finalizzato a stabilire proficui rapporti con la politica, suscitò l’ammirazione anche della ‘ndrangheta, convincendo diversi importanti esponenti ad affiliarsi alle cosche mafiiose, come fra l’altro rivelato dal collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese.

Iniziò, così, un periodo di stretta collaborazione e di comuni affari fra boss delle tre organizzazioni che portò a privilegiare la cosca dei corleonesi, in forte ascesa, abbandonando le storiche famiglie palermitane dei Bontate Badalamenti e Inzerillo, poi praticamente sterminate nella faida scatenata da Totò Riina.

Tanti gli ulteriori esempi di collaborazione fra le tre organizzazioni. Nel libro «Le mani della mafia» di Maria Antonietta Calabrò, si raccontano gli stretti rapporti fra cosa nostra e ‘ndrangheta che consentirono al capomafia Gaetano Fidanzati di barattare, sul suolo calabro e alla fine degli anni ‘70, importanti quantità di stupefacenti con le famiglie americane: un chilo di eroina prodotto in Sicilia veniva scambiato con tre di cocaina provenienti dal sud America.

Nel libro «La Santa ‘Ndrangheta», Pantaleone Sergi ricorda come, nella prima guerra degli anni ‘60, il 23 maggio 1967 venne ucciso, a Locri, il boss Domenico Cordì da due killers inviati dalla Sicilia, Tommaso Scaduto e Giuseppe Di Cristina, in accordo con le locali cosche dominanti.

Nel medesimo libro é anche segnalato come Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata napoletana, si fosse affiliato alla ‘ndrangheta «con una cerimonia svoltasi a Lamezia Terme a opera del «compare» Egidio Muraca, su sollecitazione di Giuseppe Piromalli, signore assoluto delle cosche che spadroneggiano nella Piana di Gioia Tauro».

Cutolo, fra l’altro, aveva strutturato la sua organizzazione, almeno per le gerarchie e regole, sulla base di quella calabrese. L’amicizia con i boss lo indusse a offrire protezione agli ‘ndranghetisti detenuti negli istituti penitenziari campani nonché a far uccidere, nel carcere di Poggioreale, su specifica richiesta, il capo bastone Mico Tripodo rivale di Paolo De Stefano.

Il boss Filippo Barreca, capo dell’omonima ‘ndrina reggina, nel 1992 decise di collaborare con la giustizia e raccontò che, all’inizio del 1979, venne costituita una loggia massonica occulta con personaggi siciliani e calabresi (politici, uomini dello Stato, professionisti, boss delle due mafie), avente lo scopo di controllare le più importanti attività economiche della provincia di Reggio Calabria.

Estremamente importante é quanto ricostruito da diversi studiosi circa la fine della seconda guerra di ‘ndrangheta, datata settembre 1991, per la mediazione anche della mafia siciliana.

Secondo alcune testimonianze, lo stesso Totò Riina, travestito da prete, attraversò lo Stretto per cercare di convincere i vari capi in disaccordo.

Alla fine, si giunse ad una soluzione, da alcuni attribuita a Leoluca Bagarella, cognato di Riina: l’istituzione di un organismo di governo, come la “cupola” della mafia, in cui i capi delle ‘ndrine avrebbero potuto discutere, trovare un’intesa e gestire gli affari.

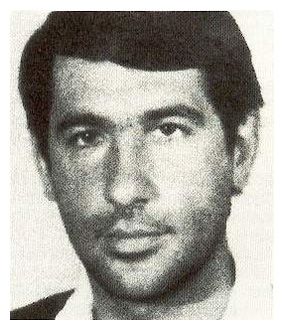

Per contraccambiare il favore, secondo molti collaboratori, il 9 agosto 1991 venne ucciso a Campo Calabro, suo paese di origine, Antonino Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, designato a rappresentare l’accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra.

L’omicidio sarebbe stato richiesto da Riina per far scadere i termini di carcerazione preventiva degli imputati detenuti.

Nel recente processo di Reggio Calabria sulla cosiddetta ‘ndrangheta stragista, i giudici hanno condannato all’ergastolo in primo e secondo grado (luglio 2020 e marzo 2023) Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponenti di rilievo delle mafie siciliane e calabresi, ritenuti mandanti degli attentati a tre pattuglie di Carabinieri in Calabria, nel periodo dicembre 1993 – febbraio 1994 (2 morti e 4 feriti), nel quadro del piano di terrore deciso da cosa nostra per rispondere all’esito sfavorevole della sentenza della Cassazione sul maxiprocesso di Palermo.

Il piano, accettato dalla ‘ndrangheta solo in parte, era finalizzato ad ottenere benefici in previsione della ricerca di nuovi referenti politici.

Nell’ambito dello stesso progetto destabilizzante, ritenuto veritiero dai giudici, é da collocare la nascita di vari movimenti separatisti meridionali, a partire dal settembre 1991, fra cui “Calabria Libera”, “Sicilia Libera” e “Campania Libera”, supportati dalle mafie, tutti in previsione delle successive elezioni politiche, con un’intesa trovata a Lamezia Terme nel 1993, come dichiarato dal collaboratore di giustizia Tullio Cannella, affiliato a cosa nostra e vicino a Leoluca Bagarella.

Lo scopo era quello di “farsi Stato” mediante l’indipendentismo votato alle urne. Secondo alcuni collaboratori di giustizia di cosa nostra e ‘ndrangheta (Filippo Barreca e Pasquale Nucera) le mafie avevano stipulato accordi in tal senso per conseguire la secessione del Meridione e della Sicilia dal resto d’Italia, in accordo con altri ambienti e la massoneria deviata.

Il progetto venne abbandonato all’inizio del 1994, come rivelato da numerosi pentiti, a seguito di accordi intervenuti con nuovi politici nazionali.

I giudici di secondo grado della Corte d’Assise di Appello sulla cd ‘ndrangheta stragista, nell’occasione, hanno definito le mafie siciliane e calabresi “una cosa sola”, unite da «un’evidente convergenza o commistione di interessi che mirava al comune intento di destabilizzare lo Stato e sostituire la vecchia classe dirigente che, agli occhi dei predetti, non aveva soddisfatto i loro “desiderata”». L’attività congiunta delle due organizzazioni criminali, per i giudici, aveva lo scopo «di colpire al cuore il Paese e le istituzioni per costringerli a trattare. Per farlo era necessario esercitare “una pressione sempre più asfissiante e ad ampio raggio nei confronti dello Stato, in vista del raggiungimento degli obiettivi inerenti all’eliminazione del regime previsto dal 41 bis dell’ordinamento penitenziario e la modifica della legislazione sui pentiti».

La permanente armonia fra le mafie ha trovato una logica spiegazione nel tempo anche grazie alle indagini della magistratura e alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Sono state, infatti, avanzate concrete teorie riguardanti la presenza di organismi collegiali costituiti da rappresentanti di vertice delle singole organizzazioni, al fine di prendere decisioni strategiche a livello nazionale.

Il pentito Leonardo Messina, il 4 dicembre 1992, in un’audizione davanti alla Commissione Parlamentare antimafia, rivelò che ”…non esistono altre organizzazioni in Italia al di fuori di cosa nostra. Tutte le altre sono diciture, ma la struttura é sempre quella di cosa nostra: si chiamino sacra corona unita, ‘ndrangheta, camorra e così via…….nel tempo cosa nostra ha creato i maggiori esponenti delle varie altre organizzazioni che sono tutti uomini d’onore…… dove c’è la ‘ndrangheta ci siamo noi, dove ci siamo noi c’è la ‘ndrangheta. Siamo una cosa unica”, spingendosi a indicare l’esistenza di una commissione mafiosa mondiale, una struttura segreta, ipotesi oggi avvalorata da molti studiosi.

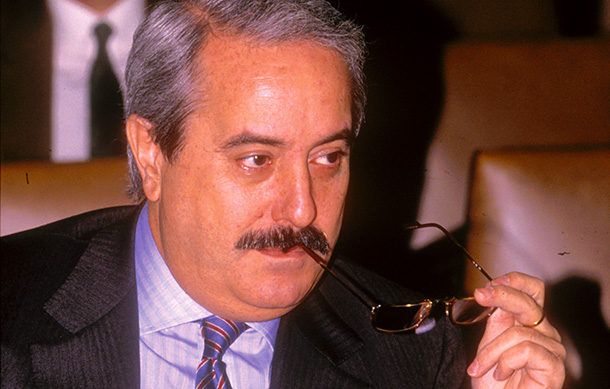

Nel febbraio 2021, nel processo “Rinascita Scott” istruito dalla DDA di Catanzaro, il pentito Antonino Fiume ha rivelato che il boss Paolo De Stefano, poi ucciso nell’ottobre 1985, é stato il capo del «Consorzio», cioè il potere assoluto delle mafie in Italia, costituito negli anni ’70, con sede principale a Milano, costituito da rappresentanti di tutte le varie organizzazioni.

Anche nel recente processo “Gotha” svolto a Reggio Calabria, i giudici hanno evidenziato l’operatività del “Consorzio”, convocato per le decisioni più delicate e per gestire l’intero traffico di droga in Italia. L’organismo, con una maggiore presenza ‘ndranghetista, sarebbe stato presieduto dal boss calabrese Antonino Papalia.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, il “Consorzio” sarebbe una struttura per anni rimasta inattiva, una specie di cerchio magico, dove mafiosi e professionisti condividono strategie di economia criminale.

In un’audizione alla Commissione Parlamentare antimafia, l’1 agosto 2023, il Procuratore Viola ha parlato di un “network criminale evoluto”, scaturito dalle indagini lombarde contro le mafie.

Il Pm di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, in diverse circostanze negli ultimi anni, ha sostenuto che «oggi, parlare di ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita o altre sigle note e meno note è fuorviante…..oggi le grandi mafie con le grandi componenti mafiose vanno viste all’interno di un sistema unico integrato”.

Il magistrato ha paventato l’esistenza di una componente invisibile e riservata, al di sopra delle mafie, che gestisce il vero potere (come, ad esempio, quella scoperta per la ‘ndrangheta, descritta anche dalla Commissione Parlamentare antimafia nella sua analisi del 2022), il cd. “sovramondo”, composto da un ristretto numero di soggetti, non noto alla componente di base.

Un sovramondo che badando a non pestarsi i piedi coordina il crimine internazionale del narcotraffico e del riciclaggio.