PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Antonino Cangemi

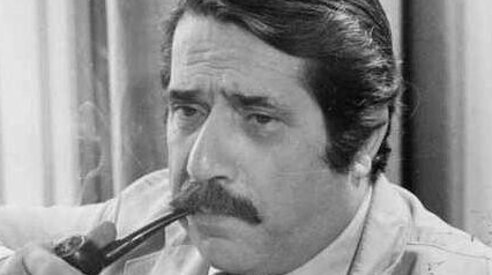

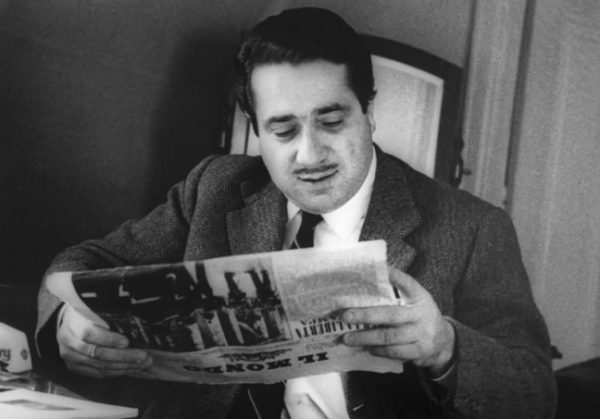

Tanti gli anniversari letterari nell’anno che sta per finire, alcuni celebrati fino all’ossessione, altri meno. Quello dei 50 anni della morte di Ennio Flaiano meritava maggiore considerazione, ma il giornalista scrittore sceneggiatore pescarese non è mai stato compreso e continua a non esserlo.

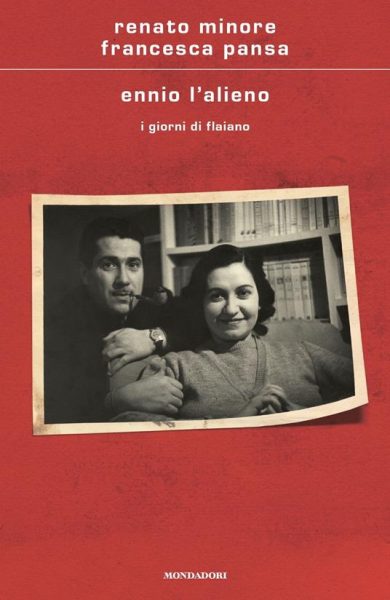

Per fortuna di lui si sono ricordati Renato Minore e Francesca Pansa autori di “Ennio l’alieno” edito da Mondadori.

Un libro, “Ennio l’alieno”, che parte dalla sua biografia per poi farci scoprire l’uomo nella sua vita privata e in quella creativa. Sfatando luoghi comuni e giudizi sommari su un autore tra i più citati e meno letti.

Per i più Flaiano è stato un formidabile battutista, autore di fulminanti aforismi da citare nei salotti e sui social (salvo poi accorgersi che le freddure a lui attribuite non sono sue) e osservatore disincantato della società e dei costumi del nostro Paese. Ed è vero. Ma è pure vero che Flaiano non è stato solo questo, ma uno scrittore di primo piano nel nostro Novecento, tutt’altro che “minore”, come lui stesso immaginava potesse essere definito in una futura antologia che l’avrebbe ricordato per avere scritto “Tempo d’ammazzare” e non “Tempo d’uccidere”, il romanzo che gli valse lo Strega alla prima edizione del ’47. Uno scritture di primo piano malgrado la sua vocazione non fosse la narrativa, ma il frammento, la prosa diaristica e giornalistica.