PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Augusto Cavadi

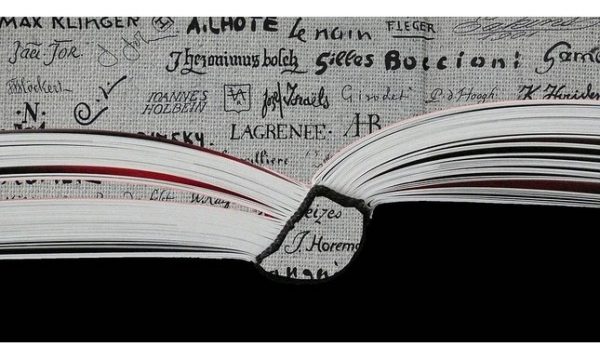

Uno dei più giovani e più stretti collaboratori di Enrico Fermi, nel gruppo di via Panisperna, fu Bruno Pontecorvo che, a 37 anni, nel 1950, decise improvvisamente di trapiantarsi con moglie e figli in Unione Sovietica: essendo diventato ideologicamente comunista, vuole mettere la sua preparazione scientifica in campo nucleare a servizio di una delle sue superpotenze in “guerra fredda”.

Nei decenni successivi egli rimase molto deluso dal socialismo ‘reale’ ed ebbe modo di esprimere seri dubbi sulla scelta giovanile, ma la sua vicenda personale è istruttiva perché ci fa vedere, in un caso concreto, l’intreccio inestricabile fra tre attività che – considerate astrattamente – sarebbero distinte: la scienza, la tecnica e la politica.

La scienza è un’attività “teoretica”: il tentativo, metodico e sociale, suscitato dalla “meraviglia”, di assecondare quel desiderio naturale di sapere che, secondo Aristotele, accomuna tutti gli esseri umani. Essa fiorisce solo in totale libertà.

La tecnica è l’insieme dei metodi e degli strumenti mediante i quali le acquisizioni scientifiche vengono ‘applicate’ alla trasformazione della natura : essa non è sovrana come la scienza, ma subordinata – di diritto e di fatto – alla politica . Pontecorvo lo sa bene: lascia l’Occidente capitalistico e si trasferisce in URSS perché ha più fiducia in una politica social-comunista che in una politica liberal-democratica.

Il potere politico, cui spetta il diritto di regolamentare la tecnica, si auto-interpreta solitamente come assoluto: ma è davvero così? O esso – più o meno consapevolmente – dipende da una certa visione filosofica dell’uomo, della società, dello Stato, della morale, della religione etc.?

La questione è cruciale. Se la politica è l’orizzonte ultimo dell’umanità, ad essa spetta stabilire i fini e i limiti della produzione tecnica (per restare nell’esempio di Pontecorvo, gli scopi cui indirizzare le applicazioni delle teorie sui nuclei atomici) senza dover rendere conto a nessuna istanza più alta. Se invece essa, a sua volta, necessita di criteri etici, non può fare a meno di memoria storica, di confronto pubblico, di fantasia progettuale: in una parola, di saggezza.

Come si potrebbe attuare in concreto questa illuminazione filosofica della prassi politica?

E’ celebre la ricetta di Platone: o i politici si decidano a diventare filosofi o i filosofi accettino di rinunziare alla proprie quiete contemplativa per diventare politici.