PAGINE

Rubrica di critica recensioni e anticipazioni

by Augusto Cavadi

Studenti ci siamo stati tutti. E, quando arrivavano vacanze impreviste, scoppiavamo di gioia. Nel gennaio del ’68, nel mezzo di un’epidemia influenzale, è arrivato il terremoto. In quel contesto non certo piacevole – sentire tremare il pavimento era angosciante – ci rallegrava tuttavia l’idea della chiusura forzata delle scuole a tempo indeterminato.

Non mi è difficile, dunque, indovinare lo stato d’animo dei ragazzi che, da qualche settimana e per chi sa quante altre settimane, saranno dispensati dalla frequenza scolastica. Né il fastidio dei genitori che – in misura differente a seconda dell’età dei figli – si trovano a gestire la loro presenza in casa anche nelle ore mattutine. Dopo le reazioni emotive per così dire fisiologiche dei primi giorni, però, è prevedibile nel caso degli alunni più maturi – e auspicabile per tutti gli altri – che stiano subentrando altri stati d’animo, accompagnati da altre considerazioni.

Una prima considerazione: il retrogusto della libertà imprevista si fa sempre meno gradevole. E’ vero che la scuola non è il paradiso terrestre, ma…

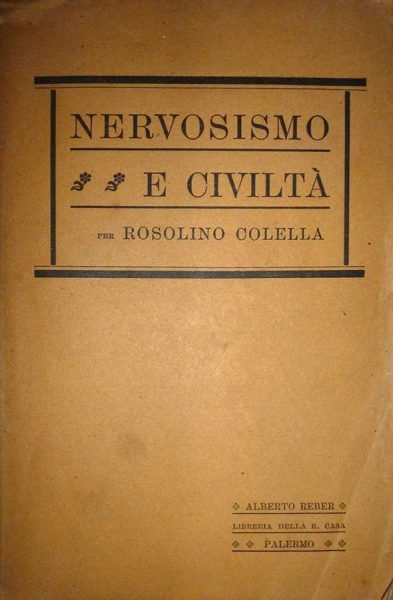

In un libretto edito a Palermo nel 1905, intitolato Nervosismo e civiltà, a firma del dott. Rosolino Colella, Direttore della Clinica delle malattie nervose e mentali nella Regia Università di Palermo, l’autore dedicava molte pagine ad una delle cause più frequenti, a suo parere, della debolezza nervosa dei contemporanei: “Gli odierni metodi educativi nelle scuole, nei collegi, nelle università e nelle famiglie riescono, più che a svolgere, ad esaurire il sistema nervoso; fin dalla culla i fanciulli sono educati al nervosismo, le nostre scuole conducono troppo spesso al manicomio. E’ convincimento generale che vi siano troppe (sic !) ore di insegnamento e troppa enciclopedia di programmi. Nell’età dai 14 ai 16 anni noi obblighiamo i giovani a stare ogni giorno cinque o anche sei ore seduti sui banchi della scuola; e le scuole nostre nelle città si trovano quasi sempre in pessime condizioni igieniche per tenervi chiusi, e per tante ore di seguito, centinaia di giovani”.

Poiché dopo più di un secolo la situazione non è mutata, si capisce che ogni volta che i nostri ragazzi possono respirare e riprendersi un pò di vita provino un senso di liberazione.

Ma la “libertà-da” ha una scadenza. Dopo un poco va a male: degenera in noia, senso di vuoto. Per non infradicire ha bisogno di trasformarsi in “libertà-di” e in “libertà-per”: libertà di leggere i romanzi che piacciono, di vedere i film di cui ci hanno parlato bene da mesi gli amici, di sfogliare un quotidiano, di assaporare un documentario televisivo sull’Amazzonia, di ascoltare i guai del compagno di banco relegato temporaneamente in casa, di verificare se in una conversazione rilassata con il proprio partner si abbiano o meno cose da dirsi al di là dell’empatia umorale-ormonale…

In questa (auspicabile) libera ricerca di nuovi stimoli, nel tempo del corona-virus, si possono intuire anche verità sepolte sotto la grigia coltre della quotidianità.

Per esempio che il “corpo insegnante” – anche nell’accezione letterale del corpo dell’insegnante – con tutti i suoi limiti, talora perfino motivo d’ironia, non è solo una barriera fra noi e la cultura ma, tranne casi patologici che una scuola pubblica non dovrebbe tollerare, anche un ponte.

E, soprattutto, che la frequenza scolastica non è essenzialmente – come ci è stata maldestramente presentata sin dalla prima elementare – un nostro dovere; ma, al contrario, un nostro diritto.

E direi – con uno sguardo agli adolescenti sui barconi nel Mediterraneo o sotto le bombe in Siria e nello Yemen– un nostro privilegio. Di cui essere grati alla vita, ma anche di cui dover rendere conto alla storia.