PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Augusto Cavadi

Se per cristianesimo intendiamo l’ideologia della rassegnazione alle ingiustizie di questa vita, in attesa dei risarcimenti divini nell’altra, e per socialismo la lunga fase di “dittatura del proletariato” che, sinora, non é mai sfociata in regime di reale uguaglianza di opportunità per tutti, é intuitiva la radicale incompatibilità fra “cristianesimo” e “socialismo”.

Ma c’è stata (o c’è ancora ?) un’epoca in cui alcuni hanno capito che il cristianesimo, più che una religione (“cristianità”), é una fede (“vangelo del regno imminente”); e che il “socialismo”, più che un assetto istituzionale coercitivo, é un progetto utopico di giustizia e libertà intrecciate.

Così intesi, cristianesimo e socialismo non sono inconciliabili. Anzi, pur appartenendo a ordini di discorso distinti, possono completarsi reciprocamente: il socialismo può fornire analisi sociologiche e ipotesi di intervento politico a chi abbia abbracciato la proposta evangelica, la quale a sua volta può offrire un “supplemento d’anima” a chi abbia deciso di dedicare la vita al riscatto delle fasce più impoverite dell’umanità.

Agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso la teoria della sinergia possibile fra fede cristiana e impegno politico per il socialismo si è fatta carne nel Cile di Salvador Allende, prima, in altre aree dell’America latina e in Spagna, poi: nacque così il movimento “Cristiani per il socialismo” (Cps) che, esattamente cinque decenni fa, fu varato anche in Italia.

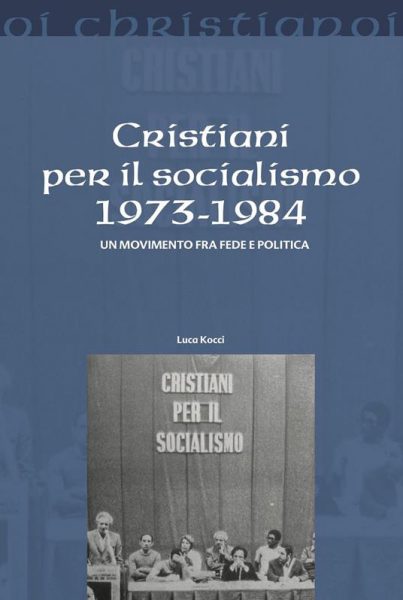

La vicenda, non lunga ma intensa, é stata ricostruita storiograficamente, con un accurato lavoro d’archivio sulle fonti documentali, da Luca Kocci nel recentissimo Cristiani per il socialismo 1973 – 1984. Un movimento fra fede e politica (Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2023, pp. 250, euro 23,00) che racconta, senza né toni trionfalistici né risentimento, gli avvenimenti dal Congresso fondativo di Bologna del 1973 allo sfarinamento che l’autore considera concluso nel 1984.

Dalla narrazione emergono con chiarezza sia gli aspetti profetici, anticipatori, del movimento (che auspicava la fine dell’unità partitica dei cattolici nell’ovile democristiano, proprio come è avvenuto dal 1992 – 93 a oggi) che le sue contraddizioni interne (per esempio l’oscillazione fra l’intento di essere un laboratorio culturale e il progetto di diventare un vero e proprio partito). Quale che siano le convinzioni odierne di un lettore, difficilmente potrà sottrarsi all’ammirazione per quei personaggi del mondo intellettuale e associativo che accettarono di essere visti con diffidenza dalle Chiese (cattolica e riformate) perché socialisti e dalle organizzazioni partitiche di Sinistra (PCI e costellazione alla sinistra del PCI) perché cristiani.

I terribili anni Ottanta – gli anni del riflusso – assistettero a due processi in qualche misura interconnessi: la normalizzazione all’interno della Chiesa cattolica operata dal polacco anticomunista Giovanni Paolo II e la crisi dell’ideologia socialcomunista, conclusasi con il crollo del muro di Berlino (1989) e del sistema sovietico (1991).

Alla fase degli ideali (con tutte le esagerazioni, le ingenuità, i veri e propri errori degli entusiasti) subentrò la fase del socialismo à la carte, addomesticato e imborghesito, tipico del craxismo: la fase della mediazione degli interessi economici, dell’abilità nella spartizione delle poltrone di governo e di sottogoverno, della predilezione per i diritti civili rispetto ai diritti sociali; non di rado, dell’enfatizzazione del consumismo edonistico e delle pratiche corruttive irrinunciabili per alimentarlo.

In questo clima di ritorno al privato, il movimento italiano dei “Cristiani per il socialismo” si spappolò. Anche se “manca il ‘certificato di morte’ dei Cps” – che “non verrà redatto perché il movimento non sarà mai ufficialmente sciolto” – essi stessi dichiararono la propria esperienza “conclusa” (p. 242).

Nel 2023 questa storia meritevolmente, e direi amorevolmente, recuperata da Kocci appartiene solo alla memoria degli specialisti? In un orizzonte post-religionale e post-ideologico non ritengo né possibile né auspicabile che si ripeta. Tuttavia sarebbe davvero triste che alle minoranze cristiane tuttora presenti in Italia non restasse che essere, “forse senza avvertirlo”, “cristiani per il capitalismo” o “cristiani per il liberismo” , come scriveva nel 1975 il vescovo Luigi Bettazzi, autore – ed è stato il suo ultimo scritto pubblico prima della morte alle soglie dei 100 anni – della Prefazione (pp. 5 – 6) a questo volume.