In bilico fra la mozione di sfiducia parlamentare e un incombente rimpasto di Governo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si aggrappa come ad un salvagente nella tempesta al preannunciato decreto per riportare in cella i boss agli arresti domiciliari.

Il vortice di polemiche e accuse provocato dalla carica delle 376 scarcerazioni ad alto tasso di ‘ndrangheta, mafia e camorra, rischia infatti di trasformarsi sotto il peso di altre 456 richieste giacenti in una valanga di arresti domiciliari di esponenti di primo piano ed emergenti della criminalità.

Già incrinato dal marasma della prescrizione, il destino di Bonafede resta appeso al filo del complicato parto di un decreto legge che potrebbe sfociare in un aborto.

”Personalmente sono rimasto molto turbato dagli arresti domiciliari ottenuti da uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito di mafia, un bambino di tredici anni che è stato poi strangolato e il cui corpicino venne sciolto nell’acido “ afferma Alfonso Sabella, il magistrato palermitano cacciatore di mafiosi che ha ispirato una fiction televisiva, già a capo del servizio ispettivo del DAP, al centro del Bonafedegate.

E’ la seconda volta dalle scarcerazione per decorrenza dei termini durante il maxi processo di Palermo che i boss vengono riportati in carcere con decreto d’urgenza…

Temo che la situazione attuale sia molto diversa da quella del 1991 e non sia risolvibile con un provvedimento normativo pur avente forza di legge. Aspettiamo, ovviamente, di leggere il testo del decreto che il Governo si appresta a emanare, ma le scarcerazioni dei boss cui si è assistito negli ultimi giorni non sono frutto dei provvedimenti normativi adottati a seguito dell’emergenza coronavirus (che, anzi, escludono espressamente dai relativi benefici i responsabili dei reati di mafia) e nemmeno della, pur perfettibile, legislazione già vigente ma sono il quasi inevitabile epilogo di una, praticamente ignorata, situazione di gravissima criticità delle nostre strutture penitenziarie e della obiettivamente scarsa qualità dell’assistenza sanitaria che il carcere è in grado di assicurare.

Che idea si è fatta della situazione ?

I provvedimenti di scarcerazione sono quasi tutti fondati sull’elevatissimo rischio di pregiudicare ulteriormente il diritto alla salute dei detenuti, diritto che è previsto dalla Costituzione e che uno Stato di diritto come il nostro, piaccia o meno, deve garantire anche ai mafiosi e a coloro che si sono resi responsabili dei crimini più orrendi, un diritto che non si può abrogare nemmeno con un decreto legge.

Personalmente, come già detto, sono rimasto molto turbato nel prendere atto che uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo sia stato mandato in detenzione domiciliare e, umanamente, non riesco ad accettare che quest’uomo, che aveva tenuto per diverse settimane, incatenato a un anello di ferro conficcato al muro, un bambino di tredici anni che sarebbe stato poi strangolato e il cui corpicino sarebbe stato sciolto nell’acido e che si era liberato dell’ostaggio solo perché quella prigione gli serviva per la raccolta delle olive, possa tornare a casa tra i suoi affetti. Ma da magistrato e uomo delle istituzioni, anche se sono stato il P.M. che ha seguito quel processo e che ha provato inutilmente a salvare la vita a quel bambino, non posso che prendere atto che, secondo i giudici di sorveglianza, ci si trova in presenza di una persona anziana e malata e la cui salute, salvaguardata dalla Costituzione, non è adeguatamente tutelabile nelle nostre prigioni.

Perché nonostante tutti i progetti e gli annunci, non si riesce ad attuare una riforma complessiva del sistema carcerario e un potenziamento dei reparti sanitari penitenziari?

Trovo che, anche se siamo in colpevolissimo ritardo, si debba investire seriamente sulle carceri con un nuovo progetto di detenzione, ordinario e non per l’ennesima volta emergenziale. Progetto che non può che partire dalla considerazione che il problema carcere riguarda esseri umani che sono nati “liberi ed eguali in dignità e diritti”, come recita la Legge delle Leggi, quell’articolo uno, comma uno, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo che troppo spesso abbiamo dimenticato. Tutto quello che è avvenuto in questi giorni poteva certamente essere evitato se invece delle solite logiche emergenziali e, mi dispiace dirlo, spesso anche clientelari e nepotistiche, si fosse affrontato il problema carceri con serietà e competenza e non si fosse invece ritenuto, da parte dei vari governi che si sono succeduti, di parlare alla “pancia del Paese” con slogan del genere “buttiamo la chiave” o “devono morire tutti”. In tal modo si è determinato tra l’altro l’effetto opposto perché quando, per esempio, abbiamo deciso di allargare il divieto di benefici penitenziari giustamente previsto per i mafiosi e i terroristi (che, pur se detenuti, costituiscono obiettivamente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica) anche a chi si è macchiato di crimini orrendi come la pedofilia o la corruzione, abbiamo chiaramente dimostrato che quell’alterazione delle regole ordinarie era basata solo su logiche “di pancia”, di vendetta e di ritorsione e non sulla necessità di proteggere il Paese dallo stragismo mafioso o eversivo. Allo stesso modo quando abbiamo fatto morire al 41 bis Bernardo Provenzano che era ormai ridotto a un vegetale abbiamo dimostrato che quell’indispensabile strumento di tutela della sicurezza del Paese e di contrasto alle mafie veniva utilizzato anche quale mezzo di tortura. E il risultato ottenuto sono state le sentenze di CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo, e della Corte Costituzionale che si sono viste costrette a sminuire fortemente l’efficacia di quegli indispensabili strumenti di tutela della sicurezza pubblica e che, se continuiamo con quelle logiche, rischiamo seriamente di perdere per sempre.

La tendenza ai decreti emergenziali può celare interessi ?

In tutte le pubbliche amministrazioni la logica dell’emergenza è quella più comoda perché permette di usare strumenti burocratici e amministrativi di urgenza e di contare su un sistema di controlli decisamente più ridotto. Nelle mia breve esperienza amministrativa a Roma Capitale(dal 2014 al 2015 Alfonso Sabella è stato Assessore alla Legalità e Trasparenza del Comune di Roma. Ndr) ho notato come moltissime procedure veniva avviate addirittura programmando l’emergenza così da aggirare facilmente le regole ordinarie ma così anche da determinare interventi insufficienti e a costi, umani ed economici, ben più elevati di quelli ordinari. Lo stesso è avvenuto con il sistema penitenziario per il quale manca da decenni visione d’insieme e che si trova costretto anche a confrontarsi con i ciclici “pacchetti sicurezza” intervallati dagli altrettanto ciclici “provvedimenti svuota carceri”. Se pensiamo alla fine che ha fatto il roboante “piano carceri” del 2010 che ha solo determinato il blocco di circa 700 milioni di euro cash in un conto corrente della Banca d’Italia e che, senza alcuna visione concreta, ma verosimilmente per logiche campanilistiche e clientelari, prevedeva, per esempio, di costruire inutili penitenziari a Pordenone o a Camerino e non già dove sarebbero stati e sono ancora oggi indispensabili come nelle aree metropolitane di Napoli e Bari, che, invece, sono stati espunti quasi immediatamente dal Piano, Piano che nemmeno si poneva il problema di che tipologia di strutture realizzare e cosa se ne volesse fare, ma intanto distribuiva centinaia di migliaia di euro a consulenti, collaboratori, addetti stampa. O ancora se pensiamo alla vicenda dei braccialetti elettronici di cui nessuno parla che sono costati, e costano, milioni e milioni di euro al Paese senza determinare concreti effetti nemmeno sul fronte delle misure alternative alla detenzione anche perché disponiamo di, peraltro pochissimi, strumenti che già dieci anni fa erano obsoleti ma che continuiamo a pagare a peso d’oro.

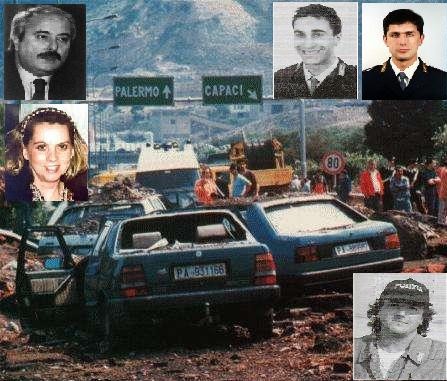

Fra pochi giorni la ricorrenza della strage di Capaci sarà ricordata prevalentemente virtualmente, sulla rete e sui media, c’è il rischio di un affievolimento della memoria antimafia?

Il nostro è un Paese molto strano che non solo non impara dai propri errori, ma spesso nemmeno dai propri successi. Però nel caso delle stragi di mafia mi permetto di essere cautamente ottimista perché quelle ferite sono ancora aperte in tanti esponenti della società civile e in quelle migliaia e migliaia di ragazzi che, con l’entusiasmo e la determinazione che li caratterizza, ogni anno tengono ben vivi quei ricordi. Spero però che lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione siano sempre presenti in chi è chiamato a governare questo Paese e che non si registrino ulteriori flessioni o incertezze nel contrasto alle mafie e, mi permetto di aggiungere, alla corruzione che, almeno in questo momento, è, a mio giudizio, il vero cancro che sta distruggendo alle fondamenta il nostro sistema democratico.