PAGINE

Rubrica di critica recensioni anticipazioni

by Augusto Cavadi

Recidività del fascismo in crescita. In una democrazia liberal-democratica è lecito che un sottosegretario del governo proponga di dedicare nuovamente il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, cancellando così i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a cui è attualmente intitolato, o che un altro esponente della Lega si dichiari favorevole a chiamare nuovamente piazzale dei Partigiani, a Roma Ostiense, piazzale Adolf Hitler?

In democrazia ogni cittadino ha diritto di avanzare proposte: decisivo è capire se tutti gli altri hanno gli strumenti culturali per reagire a tali proposte.

Tra questi strumenti basilari, la memoria storica. Non è la prima volta che l’anima antifascista della nostra Repubblica venga minacciata da soggetti quanto meno un pò originali.

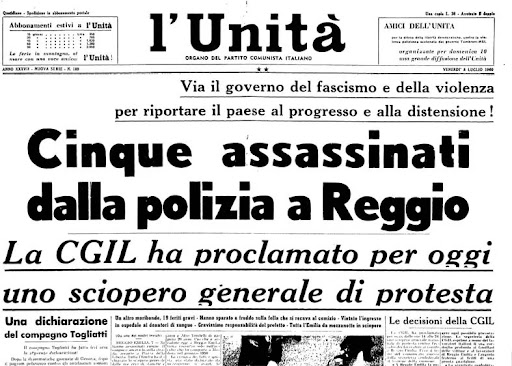

Anzi, nell’estate del 1960, a Roma il democristiano Fernando Tambroni varò addirittura un governo nazionale sostenuto dagli eredi di Mussolini, il Movimento sociale italiano: ma le ferite erano ancora aperte e molte piazze reagirono.

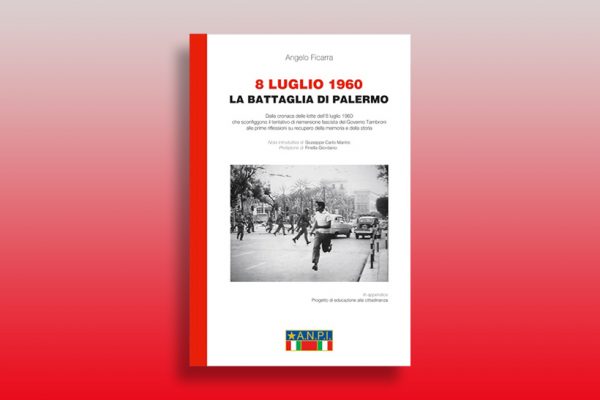

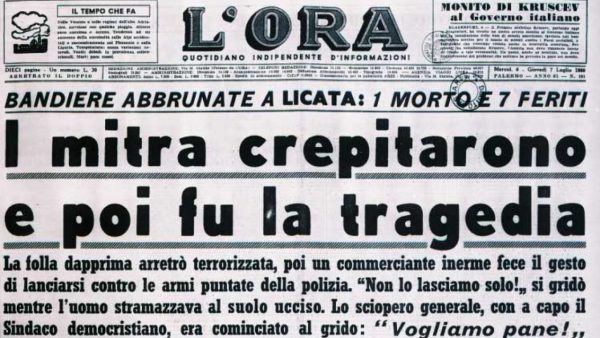

La repressione fu feroce: a Genova, a Reggio Emilia, a Roma stessa caddero manifestanti (“inermi cittadini”!) appartenenti a varie categorie sociali. E anche a Palermo, a Catania, a Licata, (“all’indomani di una fase piuttosto infelice” – come scrive Giuseppe Carlo Marino – “che aveva visto i neofascisti per la prima volta ‘sdoganati’ in Italia, ovvero al governo della Regione insieme ai comunisti e ai socialisti nel corso della cosiddetta operazione Milazzo’”) si ebbero “straordinarie e spontanee giornate di popolare mobilitazione” di cui un testimone, Angelo Ficarra, tenta di non far disperdere la memoria in un piccolo, ma emozionante, libretto: 8 luglio 1960.La battaglia di Palermo, ANPI, Palermo 2021.

Un’operazione necessaria, la sua, anche a giudizio di Finella Giordano che firma la Prefazione: infatti “quel segmento della memoria storica precipuamente legata ad eventi straordinari delle lotte del popolo siciliano, nel tempo negata e rimossa dalla coscienza popolare, dalla società civile, dalla storiografia”, merita di essere recuperato e restituito. Soprattutto oggi – aggiungerei – in cui un numero crescente di politici ed elettori siciliani (immemori del passato) si sta, paradossalmente, accodando a quella Lega che ha costruito le sue attuali fortune sulle critiche (talora fondate, talora capziose, sempre velenose) a tutta la popolazione meridionale.

Ficarra, attingendo ai ricordi personali, mostra in maniera convincente che le manifestazioni siciliane – sostenute da solide organizzazione sindacali – non possono essere liquidate secondo “lo stereotipo della jacquerie, del ribellismo della plebaglia”: erano piuttosto il tentativo di ribaltare il duplice peso opprimente di un governo nazionale reazionario e di amministrazioni locali clamorosamente mafiose (nel capoluogo siciliano, secondo le inchieste antimafia, il sindaco Salvo Lima sarebbe stato protagonista in quegli anni di quel sacco di Palermo che sarà portato a termine dal successore Vito Ciancimino).

Eventi ormai impossibili? Purtroppo no. Nel corso di questa estate sono stati ricordati i massacri di Genova perpetrati solo 20 anni fa, nel luglio del 2001. Lo sappiamo: chi ignora il passato, si condanna a riviverlo.